左边是路由器,实现卫星信号和Wi-Fi信号的转换。

第三代星链终端比第一代和第二代的面积都大,但取消了机械调节功能,不可以调节俯仰角和方位角。之所以采用纯平板式,主要是因为天上的星链卫星数量足够,不管是东、南、西、北,还是仰面朝天,都可以同时接收到多颗低轨道通信卫星的信号。

拆开后,大吃一惊。

整体结构非常清爽,压根就没有想象中的复杂,板和板之间连触点都没有,一颗螺丝也没有。

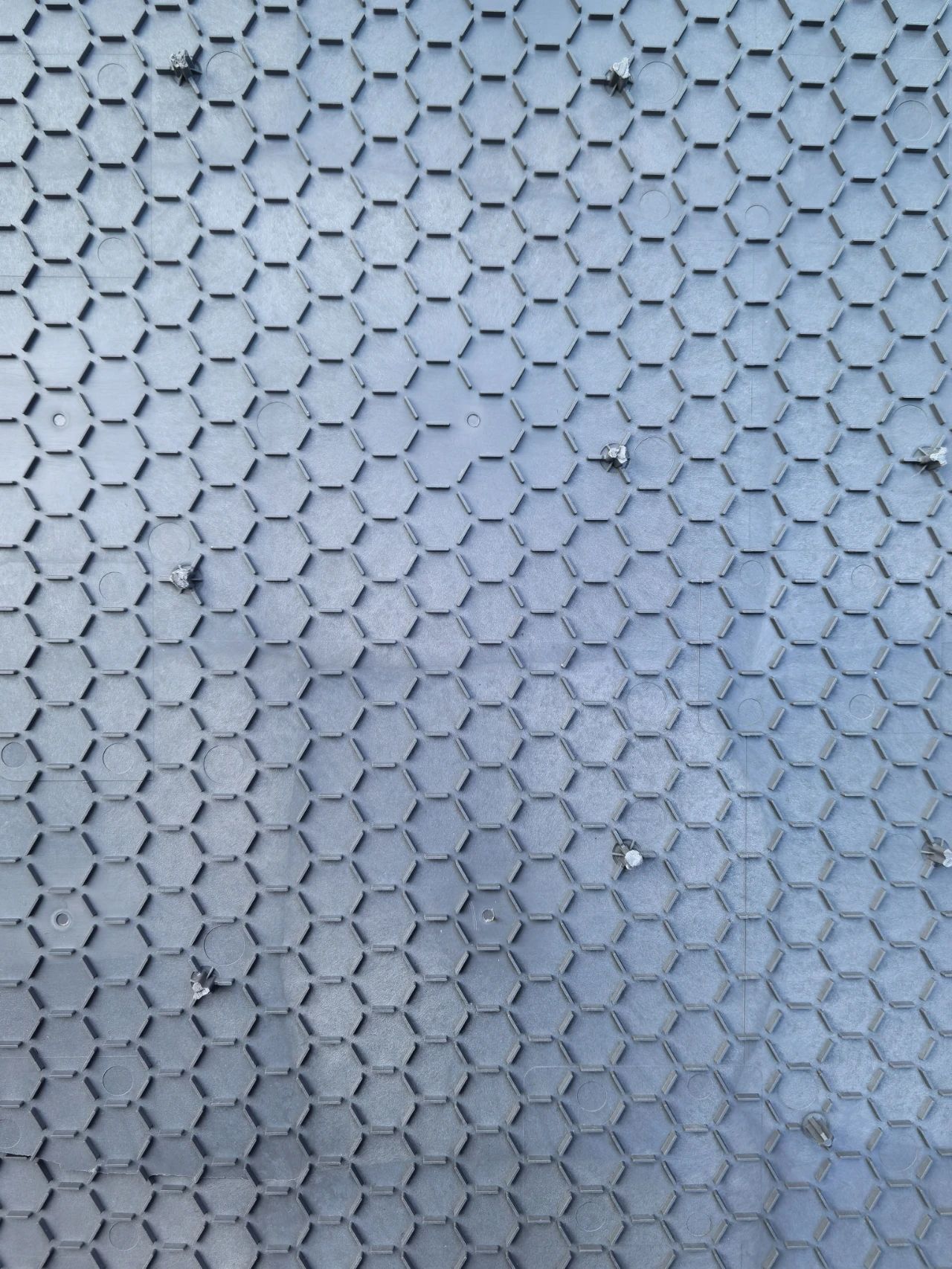

最上面是天线罩,六边形蜂窝排列,PVC注塑成型。

天线罩下面是寄生辐射层(十字缺口形状)和六边形镂空塑料支架。

辐射层采用喷墨打印,塑料支架采用激光切割。

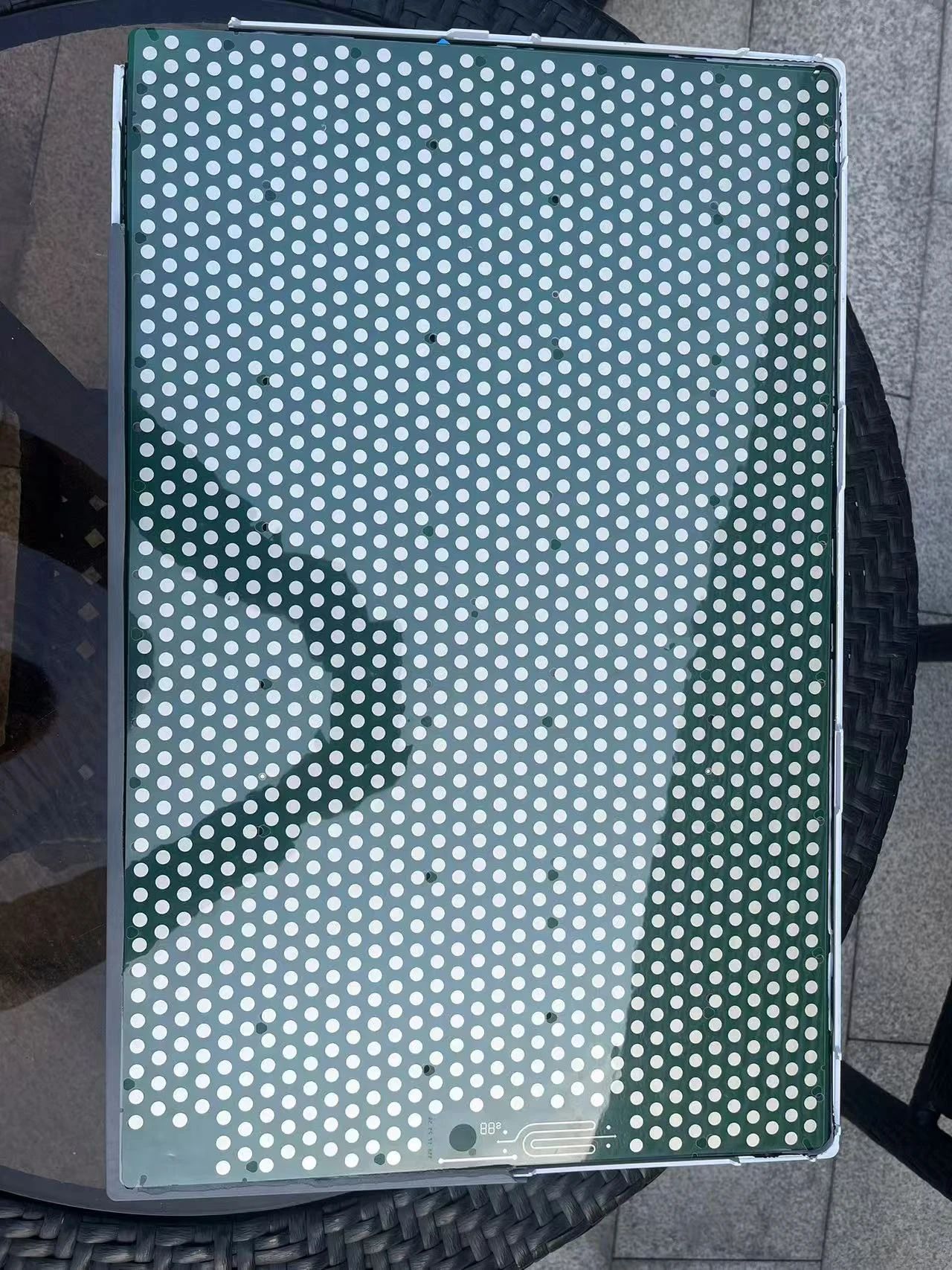

再下面是驱动辐射层(圆点形状)和圆形镂空塑料支架。

同样,辐射层采用喷墨打印,塑料支架采用激光切割。

没有任何接触点,全靠空气。

专业解释:两层天线中间采用六边形和圆形的中空结构支撑,实现单元与单元之间空气填充介质效应。

因为低介电常数的介质一方面能够减少损耗,另外一方面能够有效提高带宽。

天线采用以空气作为介质的双层耦合天线,具有30%的相对带宽,可满足接收10.7GHz~12.7GHz和发射14.0GHz~14.5GHz的频率需求。不采用PCB工艺的多层贴片天线,主要是降低加工难度,也可以降低成本。

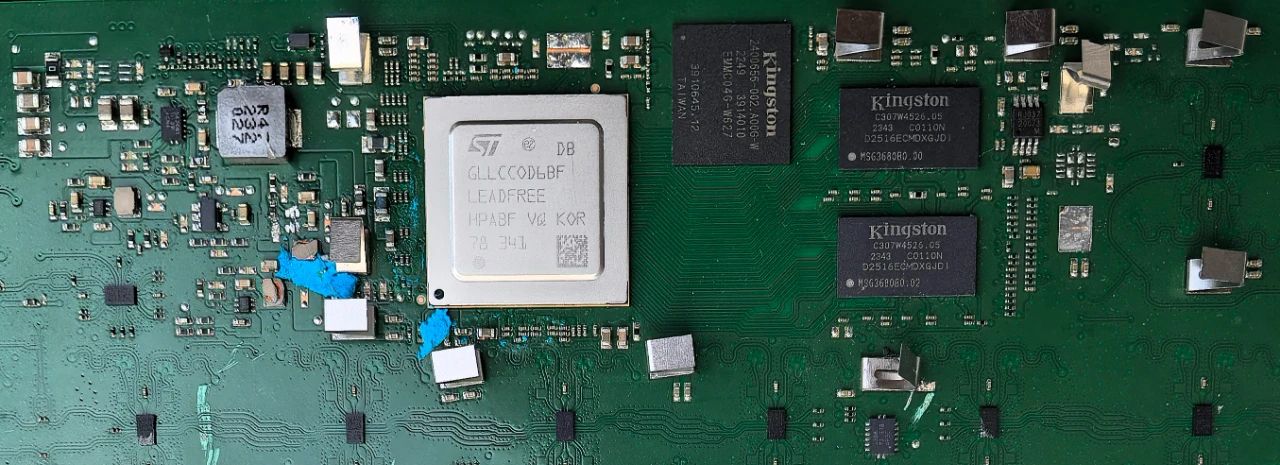

这是射频板正面,相控阵天线的全部元器件都在这。

这是控制电路,包括:

-

ST的主控芯片STM32MP151A/C,基于ARM Cortex内核

-

金士顿的MLC NAND Flash

-

金士顿的DDR3 DRAM

-

MPS的电源管理、降压转换器和终端稳压器

-

TI的DC/DC转换器、分流监视器和单个轨到轨运算放大器

-

ST的时钟分配和六轴MEMS加速度计和陀螺仪

-

安森美的100V N沟道功率MOSFET

-

ADI的轨到轨放大器和300mA可调LDO稳压器

上图中的大颗芯片

波束成型芯片(beamformer)

数量:6个

包含了程控的移相器、衰减器电路,和功率合成、分配电路。

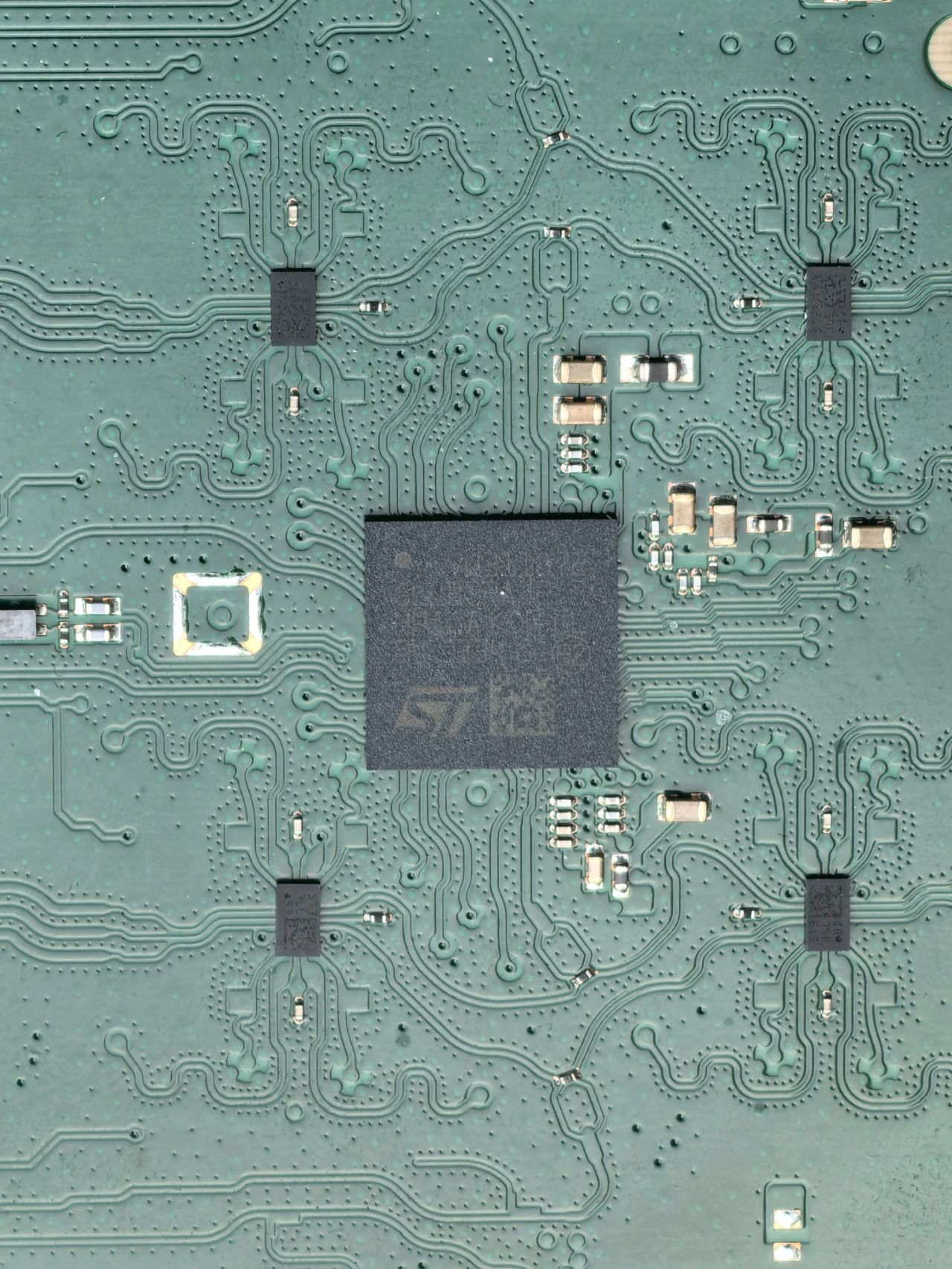

上图中的小颗芯片

射频前端芯片(front-end, FEM)

数量:384个

包含了低噪放(LNA),功放(PA),和开关(Switch)。

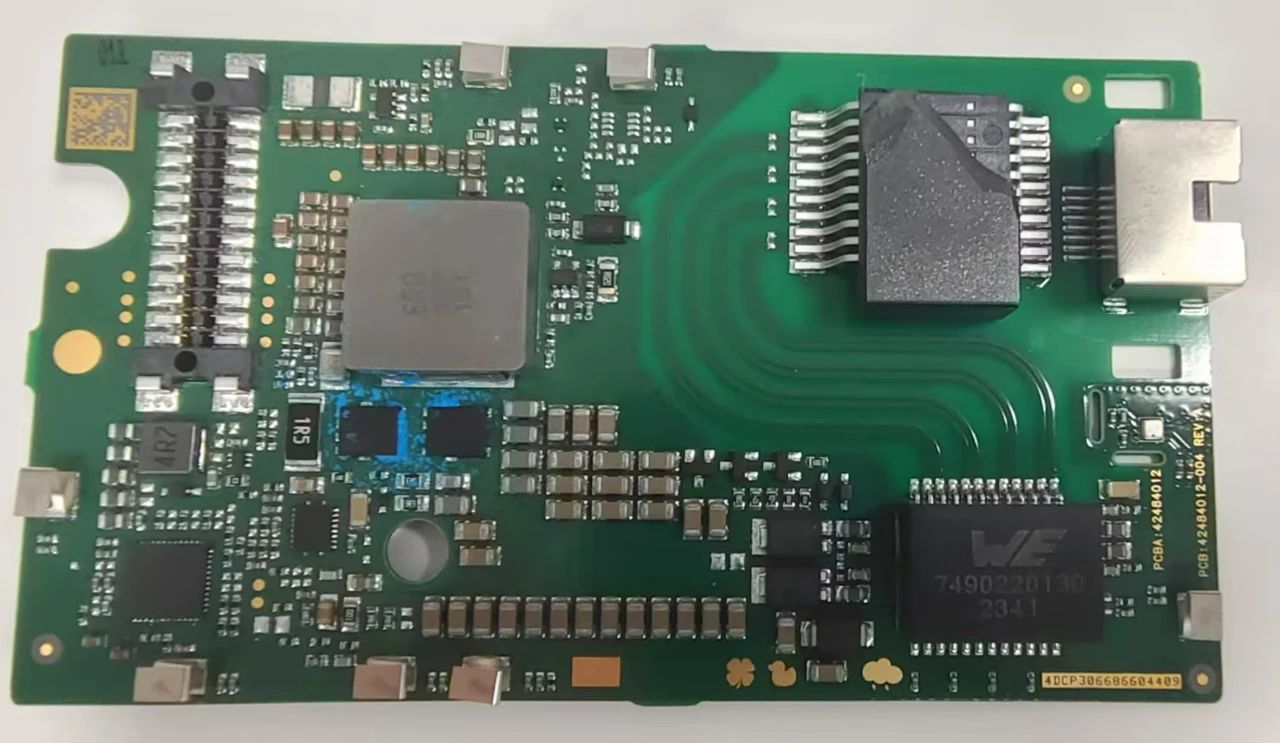

这是以太网接口板,通过双排针和射频板连接。

这是底壳,PVC注塑成型,与天线罩形成一套密封的外壳,达到IP67级别。