一、从“拍得到”到“拍得清”:我们为何需要长焦?

当下智能手机的摄影能力早已成为核心卖点之一。从主摄、超广角到长焦,手机镜头组不断丰富,试图覆盖更全面的拍摄场景。但随着场景的深入,一个核心需求愈发凸显:如何将远处的景物清晰地拉近到眼前?无论是记录孩子的舞台表演、捕捉球场上的精彩瞬间,还是在不打扰野生动物的情况下进行拍摄,亦或是亲临演唱会现场远远的拍摄舞台人物,我们都需要一颗强大的长焦镜头。

它解决的不仅仅是“放大”的问题,更是“无损变焦”的体验。通过光学变焦获得的画面,其细节、信噪比和画质纯粹度,是任何数码裁剪放大(数码变焦)都无法比拟的。长焦,成为了旗舰手机影像能力的分水岭。这或许就是长焦出现的背景,也是出现的动力。

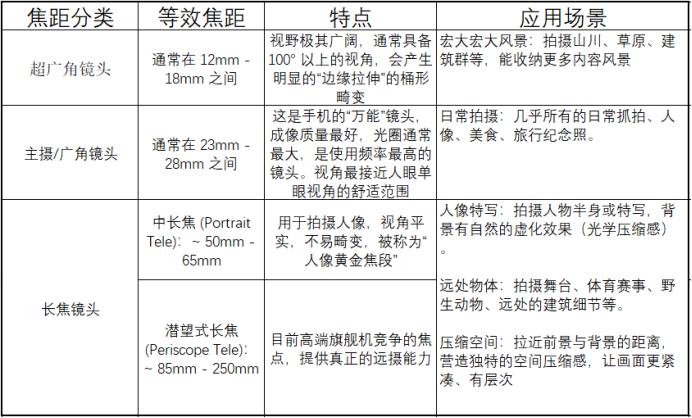

同时在此简单简述下当前手机镜头的焦距分类及应用场景:

图1-手机镜头分类

求驱动:智能手机已经成为绝大多数人的唯一相机。用户的创作需求不再局限于“拍得到”,更追求“拍得好”、“拍得远”。旅游、看演出、拍孩子运动会等场景,对长焦的需求是真实存在的。

l计算摄影的弥补:手机通过多帧合成、AI增强等算法,弥补了小传感器和小光圈在画质(尤其是暗光长焦)上的先天不足,图像质量相比大大提升,让“可用”的长焦变成了“好用”的长焦。

l结构创新:潜望式结构的普及是决定性因素。它解决了手机轻薄化与长焦物理焦距要求之间的矛盾,让手机内部能塞下光程更长的镜头模组。

营销亮点:在主摄和超广角素质陷入瓶颈后,长焦,特别是高倍数的变焦能力,成为了厂商最直观、最易宣传的差异化卖点(如“100倍变焦”),当然在专业的同行还是可以看到这种市面宣传的8X,10X变焦,其实并非真正的变焦,只是长焦镜头配合主摄及广角镜头几个离散的焦距,构成的变倍,仅仅是在几个离散的焦距实现真正的光学变焦,光学清晰,其他的是结合软件构成的数码变焦,进行裁剪,其图像清晰度,噪点,画质还是有本质不同。这对于厂商是噱头,是否真正的需求还是看个人。

手机上的光学变焦,其实严格起来应该叫“模拟光学变焦”或者“光学定焦”,因为手机上的镜头大多数是不能伸缩,或移动镜片来实现光学变焦,而是通过不同焦段镜片的“接力”切换来实现(小米12S UItea、华为Mate 50 Pro等机型例外)比如:手机上分别有24mm、50mm和120mm的三个镜片在一起,中间没有的焦段靠数码变焦剪裁实现,于是就能模拟24-120mm的变焦过程了,也就可以对外宣称“5倍光学变焦”。

先欣赏几组长焦手机镜头的图片,感受下科技之美。

图1-1-Vivo X200 Pro长焦镜头拍摄

图1-2-Vivo X200 Pro长焦拍摄

图1-3-OPPO Find X7 Ultra长焦拍摄

图1-3-XiaoMi 12S Ultra长焦拍摄

业“长枪大炮”的意义类比

意义在于“Always with You”(永远在身边)

专业性 vs. 便携性:专业相机和超长焦镜头画质无敌,但沉重、昂贵、不便携如下图。你不会每天背着它。而手机长焦满足了用户 “看到远处,随手就拍” 的即时性需求。最好的相机就是你手头有的那台;

画质妥协下的体验最大化:手机是在有限的体积和成本下,通过光学+计算的融合,为用户提供尽可能好的远摄体验。它牺牲了极致的画质(细节、虚化、暗光表现),换来了极致的便捷和分享效率。

图2-专业长焦镜头

图3-三只EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II

相比之下,这些长枪大炮失去了便携。

在手机领域,我们通常用“等效焦距”来衡量一颗镜头的视角。这是一个为了让人直观理解而设定的概念,它将手机小尺寸传感器上镜头的实际物理焦距,换算到传统全画幅相机(传感器尺寸约36x24mm)上具有相同视角的焦距值。

手机上要用“等效焦距”概念是因为手机的体积太小,镜头的真实物理焦距也就几毫米,如过往分享的6P、7P手机的实际物理焦距参数如下图5:

6P手机镜头链接:6P手机镜头设计-16:

图5-6P手机镜头焦距3.55mm

图6-7P手机镜头焦距4.5mm

7P手机镜头链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/703987663

等效焦距是指:当前手机/相机镜头所达到的视角,等效于在传统35mm全画幅相机上使用该焦距镜头所达到的视角。如何计算?计算公式非常简单,核心是找到 “转换系数”(Crop Factor)。

转换系数 = 全画幅传感器对角线长度 / 手机传感器对角线长度

等效焦距 = 镜头的实际物理焦距 × 转换系数。

1. 全画幅传感器对角线长度 ≈ 43.3mm(固定值),手机传感器对角线长度:需要查规格书(例如,1/1.56英寸传感器的对角线约为10.2mm),

·转换系数 = 43.3mm / 10.2mm ≈ 4.25,对于主摄镜头,通常主摄镜头焦距在5.5mm左右,

· 其等效焦距 = 5.5mm × 4.25 ≈ 23.4mm这就是为什么手机主摄的等效焦距普遍在 23mm-27mm 之间,完美对应经典的人文广角焦段。同一个手机的长焦镜头,为了实现更远的视野,其实际物理焦距必然比主摄更长,使用潜望式结构并配以更小尺寸的传感器,如小尺寸芯片对角线7.7mm,

其转换系数 = 43.3mm / 7.7mm ≈ 5.62,手机内部横向放置一个物理焦距为 18.0mm 的潜望式镜头成为了可能,其等效焦距 = 18.0mm × 5.62 ≈ 101mm(约4.3x变焦)。

二、什么是手机的潜望长焦镜头

为什么光程加大,焦距变大?

焦距(Focal Length) 的定义是:从镜头的光学中心(主点)到图像传感器(CMOS)成像平面的距离。在传统直立式长焦中,这个距离是物理直线距离。所以要实现长焦距,就必须让镜头模组变长,这与手机轻薄化直接冲突。传统的直立手机镜头物理焦距一般在5mm左右,而镜头的整体竖直方向空间也直接影响着手机的厚度,所以从手机轻薄的厚度角度考虑,是不会也不允许长焦手机镜头的直立方案,接着就是利用了棱镜改变光路的传播方向。

图7-焦距

图8-手机镜头垂直显示屏方向

所以要采用潜望结构,光路描述:光线从外界进入镜头模组后,不再直接射向传感器,而是被这个棱镜反射了90度,使光路在手机内部横向(平行于手机平面)传播,手机潜望镜头运用了这个原理,通过棱镜改变光的传播方向,由垂直手机面板的竖直方向(Z轴)改为水平方向,从而加大了光程。

图9-1潜望镜原理

物理厚度:手机的厚度(Z轴高度)由棱镜的宽度或镜头与棱镜的厚度共同决定,有效光程:光线在手机内部横向(X/Y轴)传播的距离可以做得非常长。这个横向传播的距离,就是有效的光程。

图9-2手机镜头方向转变-潜望镜头

目前的潜望棱镜方案实现方式较多,光线在棱镜内部进行一次反射,两反,三反,四反,甚至五反都有案例,如下图。

图10-潜望长焦一一次反射方案

图11-潜望长焦两次反射方案

图12-潜望长焦三次反射方案

图13-潜望长焦四次反射方案-苹果方案

图14-潜望长焦五次反射方案-华为方案

光学系统设计时,会让这段横向的光程,等效于传统直立式镜头中从镜头到传感器的直线距离,根据焦距的定义,这个等效距离被做大了,焦距自然就变大了。

上述的潜望镜,解决了“看得远”的问题,但要想“看得清”,光学防抖是关键。那其内部是如何移动的呢?镜头内部光线是如何穿越,穿插各种镜片,棱镜,突破各种障碍,到达Sensor呢?实拍的的时候难免抖动,那又如何让他稳如老狗呢?[憨笑]

让我们看看他的 一个动态过程,如图15-A,15-B,因此,长焦镜头对防抖的要求极高。也是各家手机厂商逐鹿中原展现实力的战场。

图15- 潜望长焦棱镜防抖示意

这里简单介绍下什么是OIS,OIS的全称是Optical Image Stabilization,中文是光学图像防抖。

工作原理:它通过镜头内的陀螺仪和加速度计来检测手机微小的抖动,检测到抖动信号后,处理芯片会计算出反向补偿的指令,通过音圈马达或微致动器,驱动整个镜头组或部分镜片,在与抖动相反的方向上产生微移,从而抵消抖动,使光线能够准确地投射在图像传感器上的同一位置。简单说,通过这个OIS,我们手持相机长焦拍摄,妈妈就不用担心画面模糊了。

核心特点:物理防抖:它是一种硬件层面的、物理的防抖方式。不损失画质:由于是通过镜头移动来补偿,不会对成像画面进行裁剪或电子处理,因此不会损失画质。尤其适用于光线较暗、需要降低快门速度的场景(如夜景、室内),可以显著提升成片率。主要短板:对空间有要求,会增加模组复杂度和成本。以上是OIS光学防抖移动镜头模块来达到防抖补偿,那同样作为镜头模块的,棱镜模块,Sensor模块也是可移动模块。这几者都可归属光学防抖。

其他主流防抖方案:EIS – 电子防抖Electronic Image Stabilization。

工作原理:它不移动任何物理部件。而是通过处理器对图像传感器捕获的画面数据进行处理。它会采集比实际输出画面更大区域的图像信息(即“冗余画面”),当检测到抖动时,通过算法实时裁剪和移动画面帧,来抵消抖动,实现稳定效果。优点:成本低,不占物理空间,尤其对视频防抖效果明显。缺点:损失画质:因为是通过裁剪画面来实现稳定,会导致画面视野变小、分辨率有损失。算法依赖性强:效果好坏完全取决于厂商的算法优化能力。

Sensor-Shift – 传感器位移防抖

工作原理:这种技术与OIS思路类似,但不是移动镜头,而是移动整个图像传感器。根据检测到的抖动,让CMOS传感器在平面上进行微小的平移或旋转来进行反向补偿。优点:由于传感器可以做得比整个镜头组更轻,反应可以非常迅速和精准,一套Sensor-Shift系统可以为所有焦距的镜头提供防抖,而OIS需要为每个镜头单独配置。应用:苹果在iPhone 12 Pro Max上首次引入,并沿用至今;谷歌Pixel系列也使用了类似的技术。

混合防抖

这是目前最主流、最先进的方案,工作原理:结合了OIS(光学防抖)和EIS(电子防抖)两者的优点。工作模式:通常,OIS负责抵消大幅度的、低频的抖动,为EIS提供一个已经相对稳定的画面基础。然后EIS再处理更高频率的、细微的抖动,并通过算法进行最终画面的平滑处理。优势:取长补短。既能获得OIS不损失画质的物理稳定效果,又能通过EIS实现更极致的平滑度,尤其是在视频录制方面。现在高端手机的“视频超级防抖”功能基本都是混合防抖的成果。

下面show一张表格,可以快速观看下几个主流的防抖方案,及优缺点。

图15-C-主流市场防抖方案对比

图15-D-主流手机厂商的防抖方案

上面VIVO的CIPA 5.5级防抖,其实是一个OSI+ESI的防抖组合。这里简单提下CIPA防抖不是一个技术,而是一个标准化测试和评级标准,CIPA是什么:CIPA是相机影像产品工业协会的缩写,这是一个由相机、手机等影像设备制造商组成的国际性行业组织。它的一个重要职能就是制定行业标准。CIPA防抖等级是什么:CIPA制定了一套统一的、可量化的方法来测试设备的防抖性能。测试结果会以一个“档位”来表示,例如CIPA 4级防抖、CIPA 5.5级防抖等。

简单总结:CIPA防抖等级是一个“性能证书”,它用一个客观的数字告诉你这款设备的防抖效果有多强。数字越高,代表防抖性能越强悍。

VDIS防抖 是三星为其视频防抖技术所起的名字,它的全称是 Video Digital Image Stabilization。

它本质上是一套结合了硬件和算法的混合防抖方案,专门为优化视频拍摄的稳定性而设计。VDIS是如何工作的?它并不是一个单一的技术,而是一个系统,通常包含以下组成部分:硬件基础:OIS光学防抖,VDIS系统首先依赖于手机镜头内置的OIS光学防抖。OIS负责抵消拍摄时大幅度的、低频率的物理抖动,为视频提供一个相对稳定的基础画面。这是物理层面的第一道防线。软件核心:EIS电子防抖算法在OIS处理完大的抖动后,VDIS会调用强大的EIS电子防抖算法。EIS通过陀螺仪数据感知更细微的抖动,然后对画面进行实时裁剪、对齐和补偿。同时,先进的算法会预测下一帧可能发生的移动,实现更平滑的过渡。三星的优化:双轨防抖三星在其宣传中(如Galaxy S24 Ultra)提到的“OIS + VDIS 双轨防抖”,指的就是OIS和EIS协同工作的模式。“双轨”形象地表达了两种防抖技术像两条轨道一样并行运作,同时发力。OIS和EIS的数据会进行融合处理,使得补偿更加精准和高效,既能处理大的晃动,也能抹平细微的颤抖。

图15-E-CIPA防抖级别

了。

如果你经常拍摄演唱会、旅行远景:主打长焦防抖的OPPO Find X7 Ultra(悬浮棱镜防抖)和vivo X300 Pro(CIPA 5.5级防抖)是很好的选择;

如果你是Vlog爱好者或需要多焦段覆盖:三星Galaxy S Ultra系列(OIS+VDIS双轨防抖)的视频防抖能力和多长焦配置值得考虑;

如果你追求极致轻薄的手感:华为Pura70 Pro+的伸缩式镜头能在提供光学防抖的同时,让机身更薄

三、投影系统镜头与棱镜的组合

话题到了这里,怎么插入了投影系统呢,其实这里也是个人过往光学设计过程的常见方案,镜头与三角棱镜的匹配,本次带来的分享潜望棱镜长焦镜头的实现方案,其实类似投影系统里常见的成像镜头+三角棱镜方案,投影系统里,三角棱镜有两种棱镜,一种RTIR棱镜,TIR(Total Internal Reflection,全内反射)棱镜和RTIR(Reversed TIR,反向TIR)棱镜是投影光机里不可或缺的核心部件,它们直接决定了光路的效率、对比度和系统紧凑性。

TIR棱镜:常见于DLP投影系统。它的核心作用是将照明光路和投影光路分离。照明光束以大于临界角的角度入射,在棱镜界面发生全内反射,折转向DMD芯片;而被DMD调制后的投影光束,则以小于临界角的角度入射,穿透棱镜直接投射出去。这种设计完美解决了照明与成像光路的干扰问题,实现了极高的光学效率和对⽐度。

RTIR棱镜:可以看作是TIR棱镜的一种“反向”应用。其设计目的是为了在更紧凑的空间内实现光路分离,通常用于对体积有极端要求的超小型投影模块(如嵌入式投影)中。它同样利用全内反射原理,成像光路里实现全反射进入镜头,参与成像镜头,对棱镜的倾斜,偏心更敏感,尤其需要考量组配过程工艺。

图16-投影系统RTIR棱镜方案

图17-投影系统TIR棱镜方案

无论是TIR还是RTIR,其本质都是对光路进行精确的“管理”与“折叠”,在有限的体积内,实现复杂的光路功能。这正是光学设计中“螺蛳壳里做道场”的精髓。

现在,让我们把目光转向手机潜望式长焦镜头。它的核心诉求与微型投影仪异曲同工:如何在极度有限的机身厚度内,实现更长的等效焦距?

答案就是:将光路“折弯”。传统直立式长焦镜头需要较长的物理长度(≈焦距),这与手机不断变薄的趋势相悖。而潜望式结构通过引入棱镜,让光路在手机内部“横着走”,完美规避了机身厚度的限制。

这其中最经典的结构便是 “镜头 + 棱镜” 的组合。这个“棱镜”通常有两种形态:

方案一:直角三角棱镜(90° Deflecting Prism)

工作原理:光线从外部景物垂直射入手机的保护玻璃。随后,这束光立即遇到这个三角棱镜的斜面。根据斯涅尔定律和反射定律,光线会在棱镜的斜面上发生一次反射(通常是镜面反射,斜面镀有高反射膜),将原本垂直的光路偏转90度,变为水平方向。

后续光路:折转后的水平光路,再由水平放置的镜头组和图像传感器接收成像。这样一来,整个镜头模组的物理长度(对应焦距)就可以利用手机的“宽度”或“长度”空间,从而实现了长焦功能。

设计要点:此方案结构相对简单,但需要精确控制棱镜的角度、镀膜反射率以及棱镜与后续镜头组的对准,避免像散等像差引入。

图18-潜望长焦的单棱镜方案-一反

图19-潜望长焦的双棱镜方案-两反

方案二:平行四边形棱镜(Dove Prism / Rhomboid Prism)或倒梯形棱镜

工作原理:光线从一端进入棱镜,在内部经过四次全内反射,从另一端射出。关键在于,出射光路与入射光路是平行的,但存在一个偏移量。

独特优势:

平移光路(Offset):可以在不改变光轴方向的情况下,平行地移动光路。这为手机内部其他元件(如主板、电池、其他摄像头)的布局腾出了宝贵空间,实现了更极致的堆叠设计。

设计要点:此方案对棱镜的加工和装配精度要求极高,高达四次反射的任何误差都会被放大,严重影响成像质量及后期的杂散光控制。如下图左上角苹果2021年申请的平行四边棱镜四反专利,下图仿真,个人借助投影系统改的一个四反棱镜方案:

图20-潜望长焦的平行四边棱镜方案-四反

图21-1-潜望长焦的倒梯形棱镜方案-三反

图21-2潜望长焦的倒梯形棱镜实物及仿真图

四、四反潜望长焦,三反潜望长焦,两反潜望长焦

上述讨论了潜望长焦镜头的前前后后,接着,带来本次潜望长焦镜头的四次反射方案,三次反射方案一步步如何由投影系统切入进来。先看下过往用于AR投影模组的光学系统,和潜望长焦两反的光路对比,可以显而易见,两个光路对光线转折思路大体一致。如图:

图22-用于AR 投影模组的投影系统

进行四反潜望长焦镜头的实现。本次初始的结构采用过往一个投影系统的架构做优化:

图23-投影架构三角棱镜转平行玻璃板进行扩焦

图24-投影架构优化潜望长焦初步参数

大概的思路,先通过常规的投影镜头,镜头+棱镜作为初始架构,当然整体的镜头光圈,焦距,视场角,及像面高度,这些参数尽可能在初始参数要尽量优于目标值,或者后期通过增减镜片也可,看个人习惯。本次由上图的初始投影系统达到后焦拉大,加大焦距,初始的11mm达到21mm,棱镜长度由初始的9mm加大到30mm,初步达到目标潜望长焦镜头的要求,后面主要分享30mm prism通过坐标端点转成4次全反方案的潜望棱镜方案。镜头前后性能指标不是本次分享的主要目标,且镜头组长度也不在此篇考虑范围,故不做评估。

图25-1-Stpe1-1

水平棱镜第二面虚线矩形框内示意,S1面绕X轴旋转-30°得到Step1-2,可看到该棱镜面已旋转,同时作为单次反射镜的后面厚度尺寸要改变正负号,(ZMX里奇次反射,偶次反射的正负号规则,奇变偶不变),第一步转折后出现了S2面,如下图示意

图25-1-Stpe1-2

接着下一步对第二个虚线框的靶面S2进行旋转,让光线产生第二次棱镜内反射,此时需要调整主光线在棱镜内部的长度,为6mm,同时棱镜S2面绕X轴旋转60°,靶面调整,出现S3面,如下图主光线尺寸21mm(整个翻转过程,始终要保持初始棱镜的厚度尺寸30mm,翻转一次,尺寸要计算一次,当然这些都是要提前计算好)。

图25-1-Stpe1-3

下一步对S3面绕X轴旋转,让光线在棱镜内部发生第三次反射,同样,调整X倾斜角度及主光线在棱镜内的尺寸,如下图,面S3绕X轴旋转60°,S3面打到下一面距离9mm,此时出现了3次mirror,三次反射,正负号原则:奇变偶不变,如下图示意,mirror后尺寸-9mm,此时棱镜产生了S4面。

图25-1-Stpe1-4

S4面产生后即进行棱镜内部的第四次反射即最后一次棱镜内部反射,将S4面绕X轴旋转30°近似水平方向出射进入靶面。以上四次的反射,每次在coordinate break第二个面设置pick up即可,比较方便。这个过程涉及到主光线在棱镜内部四次反射的尺寸计算,及倾斜角度调整。这是第一个过程。

图25-1-Stpe1-5

图26-Layout隐藏lens faces

上述过程中,3D Layout lens faces的隐藏,方便棱镜内部反射直观看到,同时完成以上棱镜反射次数后,后续逐步调整四个棱镜面的尺寸。更改后潜望长焦棱镜四反方案如下。

图27-潜望长焦四次反射

同样棱镜内部三次反射的过程类似,结果如下:

图28-潜望长焦三次反射

三角棱镜发生三次反射,顶角部位对无效区可做切除,即如左图三反方案,该方案也是绿厂OPPO Find X8 Pro的方案。

以上是手机潜望长焦镜头的一些分享,设计文档有兴趣的小伙伴可留言,谢谢